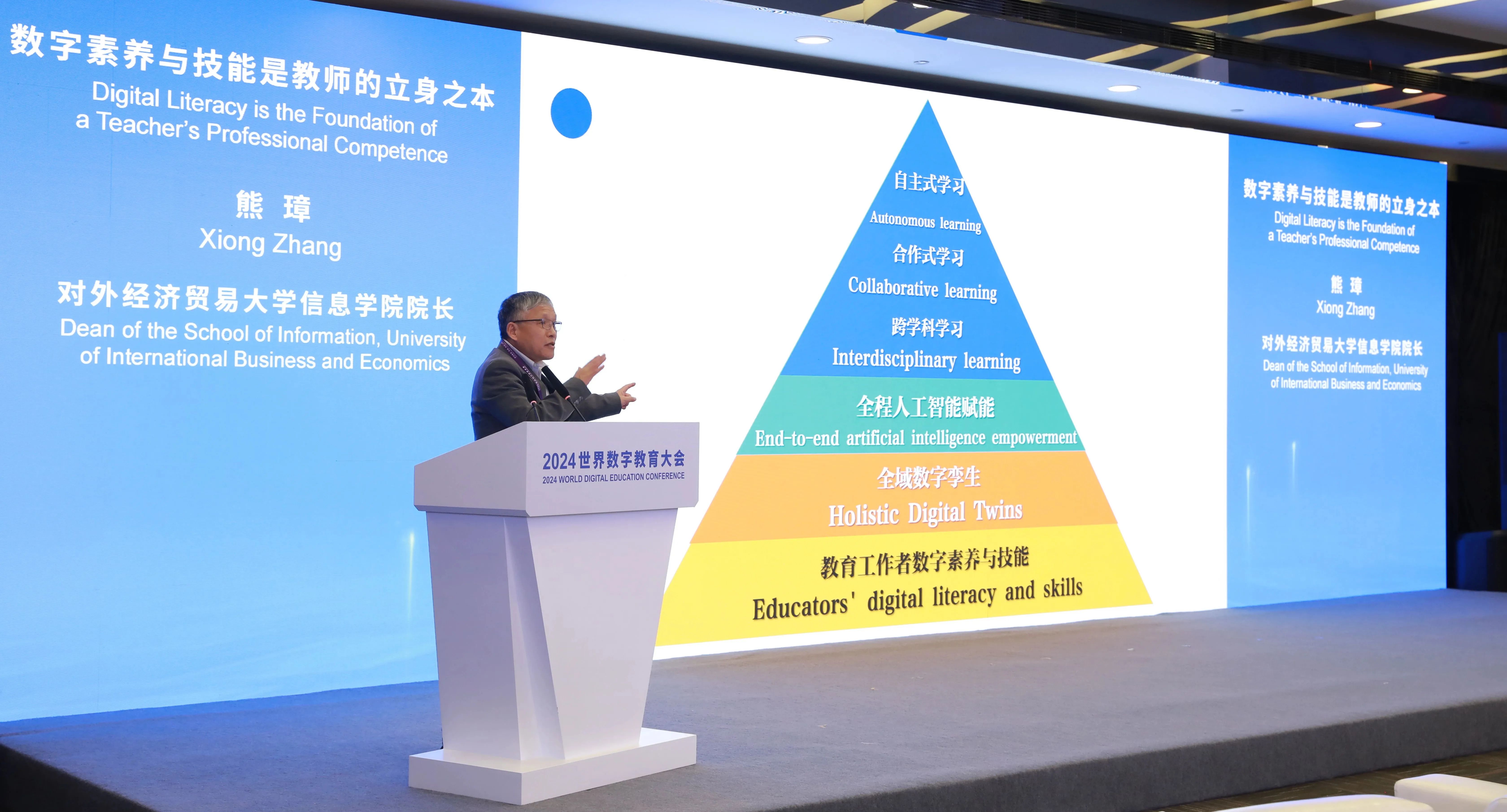

熊璋教授:不学习就淘汰 数字素养与技能是教师立身之本

人工智能(AI)正在改变着教育形态,为教育工作者带来了前所未有的便捷、挑战、想象空间和成长机遇。AI时代需要教师做出哪些改变?1月30日,在2024世界数字教育大会"教师数字素养与胜任力提升"平行会议上,对外经贸大学信息学院院长熊璋指出,当前人工智能与教育的融合更加紧密,也对教师这一角色产生了多方面冲击,在人工智能时代,教师可以说是:不学习,就淘汰;不持续学习,就落伍。

在当天的会议上,熊璋教授以《数字素养与技能是教师的立身之本》为主题发表演讲。他指出,人工智能的发展和普及应用正在冲击着各个领域,人工智能与教育的融合势不可挡,正在催生出新的教育生态,其中,教育工作者的数字素养与技能是智能时代教育的根基,数字素养与技能也将成为未来教师的立身之本。

此外,人工智能也将大大提升了课堂的趣味性和体验感。依赖于体感交互、3D、AR增强现实等技术的“沉浸式体验”教育,可以将传统教育方式无法直接感知、体验、实践的课程知识,通过接近真实的三维场景呈现出来,真正实现了“玩中学,学中玩”,从而充分激发学习兴趣。

人工智能与教育融合重新定义了课堂,也重新定义了教师的角色,教师要积极做出相应的调整,使自己成为人工智能新时代下的合格教师。

熊璋教授表示,教师应从信息意识、计算思维、数字化学习与创新、履行信息社会责任这四大方面提升自我,在此基础上主动带领学生感受数字化的优势和人工智能的趋势,培养学生甄别信息的能力,懂得对法律和伦理道德的尊重,并在人工智能技术的支持下对学生进行跟踪式的过程性评价,推动个性化教学和创新人才的培养。

首先,精准把握和了解学生的成长需要。教师要永远具备仁爱之心,应永葆正确的教育价值观,深入落实“立德树人”的根本任务,在日常教学和生活中,以学生为本,精准把握和了解学生的成长需要与个性特质,及时给予细致入微的个性化关怀和呵护,这是人工智能无法给予学生的。

第二,增强对新技术的敏感意识,持续学习、不断提升自己,提高工作胜任力。在人工智能融合的教育生态下,各种技术层出不穷,对这些新技术的敏感意识以及合理有效使用这些技术的能力,在很大程度上决定了教师的胜任力。技术敏感意识既体现为对原有技术的搜集、整合和分析的意识,更体现为主动探索新技术的意识。这将是教师在人工智能时代的基本功。

第三,科学使用新技术的胆识与能力。在人工智能时代教师不仅要对技术敏感,更要敢于科学使用新技术。要勇于创新,敢于运用新技术。面对新技术,教师们要在技术敏感的基础上,在保证新技术应用合理的前提下,勇于做“第一个吃螃蟹的人”。要科学创新,合理科学地运用新技术,辅助教学的提升。只有具备这样的能力,才能避免教师在技术更新潮面前失去方向、丧失自我,让教师成为主导技术的人,而不是被技术主宰的人。

熊璋教授指出,在人工智能与教育融合生态下,教师需要完成角色转换,不再仅仅是知识的传授者,而要成为满足学生个性化需求的教学服务提供者、学生学习陪伴者、动力激发者、情感呵护者,真正成为学生“灵魂工程师”。在新形势下,教师需要做的更多的是投入情感、利用自己的思想和阅历去引导学生,协助学生成长。而这一教师角色的重新定义也就进一步推动了知识、能力、素质、人格“四位一体”的教育新生态的形成。